L’infarctus du myocarde reste la première cause de mortalité dans le monde. Son évolution, directement liée à la taille de la zone nécrosée, peut être marquée par la récidive, la mort subite et l’insuffisance cardiaque souvent à l’origine d’hospitalisations répétées et de procédures coûteuses.

Actuellement, la seule manière de limiter la taille de l’infarctus est de réouvrir l’artère coronaire responsable de l’ischémie myocardique le plus rapidement possible en utilisant la fibrinolyse ou, au mieux, l’angioplastie primaire lorsque cette dernière peut être réalisée dans les meilleurs délais au sein d’un centre compétent. Les antiagrégants plaquettaires, la thrombo-aspiration coronaire et certains vasodilatateurs peuvent optimiser la reperfusion myocardique en limitant les lésions de “no reflow” et en diminuant le risque de réocclusion.

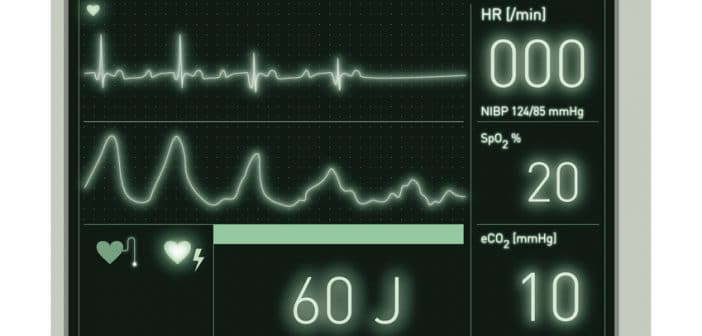

Bien que nécessaire, la reperfusion myocardique n’est pas toujours suffisante. Les cardiologues connaissent bien certaines anomalies transitoires associées à la reperfusion telles que les arythmies (dont le RIVA) et la sidération myocardique. Ils connaissent beaucoup moins bien les effets délétères irréversibles qui peuvent être associés aux lésions de reperfusion. Pourtant, dès 1960, Jennings et al. avaient déjà émis l’hypothèse que la reperfusion per se pouvait induire des lésions cellulaires létales mieux connues sous le terme de nécrose de reperfusion.

Les mécanismes moléculaires qui sont mis en jeu au cours de la reperfusion sont complexes et encore imparfaitement compris. Radicaux libres oxygénés, calcium intracellulaire, variations de pH, processus inflammatoires et mitochondries sont des acteurs incontournables impliqués dans la nécrose de reperfusion.

Depuis de nombreuses années, les chercheurs s’appliquent à diminuer les lésions cellulaires induites par la reperfusion. Une reperfusion douce, contrôlée et graduelle paraît préférable à une reperfusion brutale. Mais si ces procédés ont démontré leur efficacité chez l’animal, ils sont difficiles à appliquer en clinique humaine où il reste compliqué de contrôler pression, débit, température ou composition du perfusât coronaire.

Le phénomène de pré-conditionnement décrit par Murry en 1986 [1], mais surtout celui de post-conditionnement[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire