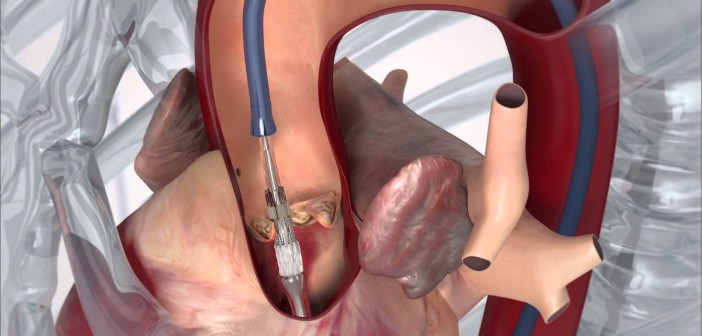

Le rétrécissement aortique (RA) est la valvulopathie la plus fréquente en France avec une incidence de 2-7 % chez les sujets de plus de 65 ans [1]. Le traitement de référence reste la chirurgie de remplacement valvulaire aortique (RVA) ; mais depuis la première implantation d’une bioprothèse aortique par voie percutanée par Alain Cribier et son équipe en 2002, le TAVI occupe une place croissante, notamment chez les patients inopérables ou à haut risque chirurgical [1-3]. La voie transfémorale est actuellement la plus utilisée compte tenu de son caractère moins invasif [1, 3].

Le parcours du patient au CHU de Rouen

Les patients porteurs d’un RA serré symptomatique sont le plus souvent adressés par leur cardiologue de ville, avec un diagnostic déjà posé sur les critères cliniques et échocardiographiques bien définis.

Une courte hospitalisation permet de réaliser un bilan angiographique et hémodynamique associant une coronarographie à la recherche d’une coronaropathie associée, un cathétérisme droit avec mesure des pressions droites et du débit cardiaque, notamment en cas d’hypertension pulmonaire à l’échocardiographie, et une angiographie sus-sigmoïdienne permettant de rechercher et quantifier une éventuelle insuffisance aortique associée. Les patients potentiellement éligibles à un TAVI bénéficient également d’une angiographie de l’aorte abdominale et des axes ilio-fémoraux afin d’évaluer la faisabilité du geste par voie fémorale en appréciant les tortuosités, les calcifications et les calibres des axes artériels. Le RA n’est franchi qu’en cas de discordance entre les différents paramètres échographiques et permet la mesure du gradient moyen entre le ventricule gauche et l’aorte et le calcul de la surface aortique selon la formule de Gorlin.

Les dossiers des patients sont ensuite présentés lors de la réunion médico-chirurgicale hebdomadaire. À l’issue de cette première évaluation, trois cas de figures se présentent si le patient n’est pas éligible à un RVA :

– le patient est inopérable ou clairement à haut risque opératoire et donc d’emblée orienté vers un TAVI ;

– la réunion médico-chirurgicale ne permet pas de trancher entre un RVA et un TAVI, et le patient est orienté vers une consultation auprès du chirurgien afin de mieux apprécier, en présence du patient et de sa famille, le[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire