Le diagnostic final de pannus sur prothèse est réalisé par le chirurgien et confirmé par l’examen anatomopathologique. En effet, le pannus correspond à une excroissance fibreuse péri-annulaire (prolifération fibroblastique et dépôts de collagène) réduisant la surface effective de la prothèse, qui peut conduire à une sténose ou obstruction acquise de prothèse. Le diagnostic clinique et échographique est parfois difficile, et nécessitera de confronter l’histoire du patient et l’évolution des paramètres échographiques de la prothèse au cours du temps.

Éléments cliniques pouvant orienter vers le diagnostic de pannus sur prothèse

Classiquement, le pannus peut survenir sur prothèse biologique ou mécanique. Il semble se développer plus souvent sur les prothèses mécaniques en position aortique que mitrale [1]. Le développement de pannus survient plus fréquemment sur des prothèses à disque basculant que sur des prothèses à double ailette [2] et, de ce fait, sa fréquence tend à diminuer. En effet, sur les séries chirurgicales, il semble que l’incidence de survenue de pannus sur prothèse à double ailette (SJM) soit de l’ordre de 0,03-0,14 %/patients par an [3].

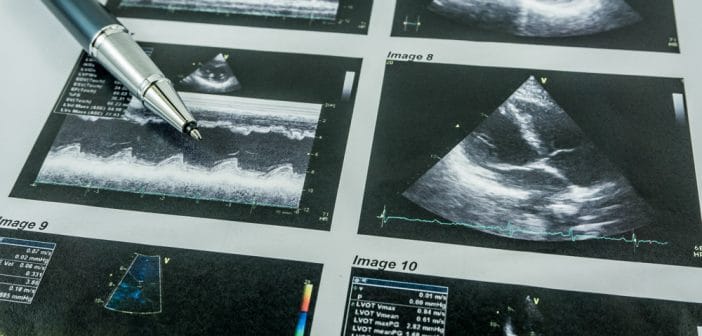

Cliniquement et échographiquement, le pannus s’exprimera le plus souvent par une obstruction acquise évoluant progressivement sur la prothèse. Comparée à la thrombose de prothèse, cette obstruction survient plus tardivement, plutôt à partir de 10 ans d’évolution postopératoire (fig. 1) [4]. Il faut garder à l’esprit que pannus et thrombus peuvent bien évidemment être associés.

Les éléments cliniques à prendre en compte seront donc la date d’implantation de la prothèse, le type et la taille de la prothèse, l’apparition et la rapidité d’installation des symptômes (dyspnée,[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire