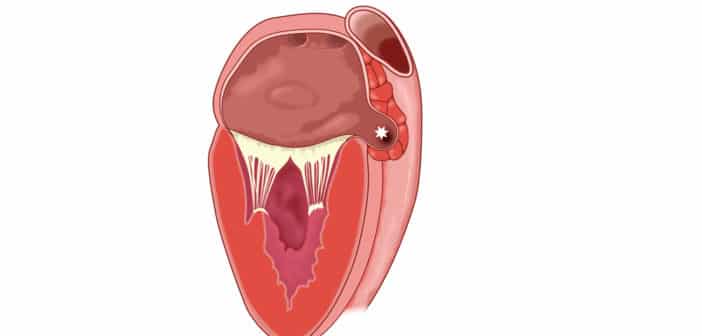

On sait depuis de nombreuses années que l’oreillette gauche ne se résume pas à une simple zone de transit sanguin entre les veines pulmonaires et le ventricule gauche, mais qu’elle participe activement à l’hémodynamique et à la physiologie cardiaque. En prise directe avec la valve mitrale, elle forme avec celle-ci un couple fonctionnel et structurel indissociable. Le regain d’intérêt suscité par l’oreillette gauche au cours de la dernière décennie a trois explications principales.

>>> Premièrement, les progrès de l’analyse morphologique et fonctionnelle de l’oreillette gauche grâce principalement à l’échographie bi- et tridimensionnelle, mais aussi aux autres techniques d’imagerie (scanner, IRM). Ces progrès ont permis d’analyser plus précisément les réponses adaptatives atriales gauches aux valvulopathies mitrales, au cours de leur évolution naturelle et après d’éventuelles interventions thérapeutiques. De simples indices diagnostiques sur la sévérité des valvulopathies, les modifications géométriques et fonctionnelles atriales gauches sont devenues des paramètres pronostiques fiables susceptibles de guider la prise en charge thérapeutique des patients. Comme mentionné dans les dernières recommandations européennes sur la prise en charge des valvulopathies, une dilatation sévère de l’oreillette gauche peut même constituer en soi une indication opératoire dans l’insuffisance mitrale primaire asymptomatique. Mais le couple atrio-mitral ne fonctionne probablement pas à sens unique. L’oreillette gauche ne fait pas que s’adapter à la sténose ou à la fuite mitrale. Il semble que l’inverse puisse survenir, c’est-à-dire qu’une dilatation première de l’oreillette gauche puisse générer une fuite mitrale (“insuffisance mitrale atriale”). Celle-ci ne peut être assimilée à une fuite mitrale secondaire classique, liée à une dysfonction ventriculaire gauche, et les réponses thérapeutiques préventives et curatives à apporter sont différentes et constituent un nouveau champ d’investigation.

>>> Deuxièmement, le développement des interventions percutanées sur la valve mitrale par voie transseptale. Cette dernière a progressivement pris le pas sur la voie transapicale, beaucoup plus invasive et associée à une plus forte morbi-mortalité. La voie transseptale implique donc l’abord de la valve mitrale via l’oreillette gauche, ce qui suppose une parfaite connaissance de l’anatomie atriale pour chaque cas particulier. Que ce soit pour les interventions de réparation (réparation mitrale bord à bord par le MitraClip) ou d’implantation valvulaire mitrale (par prothèses percutanées de TAVI en pratique courante, ou par valves dédiées dans le domaine de l’investigation), la précision de l’abord[...]

Connectez-vous pour consulter l'article dans son intégralité.

Vous êtes abonné(e)

IDENTIFIEZ-VOUS

Pas encore abonné(e)

INSCRIVEZ-VOUS

Inscrivez-vous gratuitement et profitez de tous les sites du groupe Performances Médicales

S'inscrire