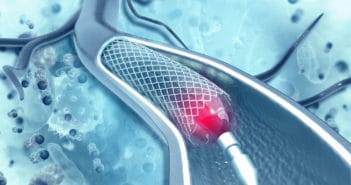

Stents résorbables : un risque à court terme, un bénéfice à long terme ?

Une méta-analyse sur données individuelles de 4 essais thérapeutiques contrôlés comparant les suites d’angioplastie coronaire effectuée avec un stent résorbable (SR) de première génération par rapport à une angioplastie effectuée avec un stent actif (SA) de deuxième génération confirme que le risque relatif d’événements cardiovasculaires (CV) majeurs est plus important avec le SR qu’avec le SA. Cependant, l’excès de risque apparaît essentiellement lors des trois premières années suivant l’angioplastie, sans excès (voire avec une tendance à la diminution sous SR par rapport au SA) les 4e et 5e années après implantation. L’avenir du SR semble donc s’inscrire dans la possibilité de résoudre les problèmes survenant les 3 premières années post-implantation.