Syndrome d’apnée du sommeil obstructif et rythmologie

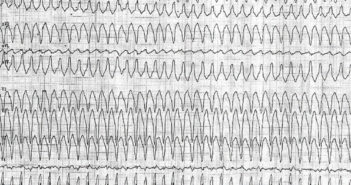

Les relations entre syndrome d’apnée du sommeil obstructif et rythmologie sont évidentes. En cas d’arythmies nocturnes – pauses sinusales, arythmies atriales ou troubles du rythme ventriculaires –, il faut toujours rechercher un SAS qui est un facteur favorisant. Sans correction, généralement par pression positive continue, l’efficacité des traitements de la fibrillation atriale est moindre, que ce soit le traitement médical, la cardioversion ou de façon encore plus évidente l’ablation, les études randomisées récentes sont décevantes. Concernant les pauses ou BAV nocturnes, on les corrigera généralement par PPC avant d’envisager la stimulation cardiaque. Pour les troubles du rythme nocturne des porteurs de défibrillateurs, le traitement de l’apnée est indispensable. Enfin, certaines prothèses implantables actuelles, stimulateur ou défibrillateur, permettent, par la mesure de l’impédancemétrie transthoracique, de détecter le SAS, ses relations avec les arythmies et d’évaluer l’efficacité du traitement.