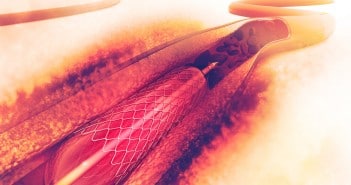

Les facteurs de risque de thrombose de stent sont multiples et peuvent relever du patient, de son traitement, de la lésion ou encore de la procédure d’angioplastie. Les stents actifs ont été développés dans le but de réduire l’incidence des resténoses intrastent, processus compliquant environ 20 % des implantations de stents nus. Les stents actifs de 1re génération ont contribué à réduire significativement ce risque. Néanmoins, un surrisque de thromboses de stent, en particulier tardives, a été rapidement identifié. Le mécanisme physiopathologique associe une inflammation chronique de l’endothélium au contact de la plateforme du stent (une fois que la drogue antiproliférative a été complétement libérée) à une endothélialisation retardée. Cela a conduit à l’extension à 1 an d’une double antiagrégation plaquettaire après un stenting coronaire.

Les stents actifs de 2e génération sont caractérisés par des mailles plus fines, de nouvelles drogues et de nouveaux polymères. Actuellement, les stents de dernière génération sont entièrement biorésorbables et permettent de supprimer de façon théorique ce risque d’inflammation chronique. Néanmoins, les résultats des analyses post-marketing sont en faveur d’un taux non négligeable de thromboses de stent, en particulier lors d’une implantation dans le cadre d’un syndrome coronaire aigu.