Mécanismes biologiques de la sénescence cardiaque et vasculaire

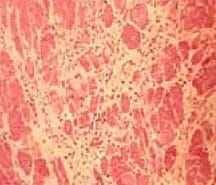

Le vieillissement est un processus général qui existe chez tous les êtres vivants, même les plus élémentaires. On ne peut réduire le vieillissement à une seule théorie, cellulaire, moléculaire, évolutionniste ou systémique, et définir le vieillissement est aussi difficile et hasardeux que de définir la vie. Chez l’Homme, l’expression régionale, cardiovasculaire, de ce processus est loin d’être homogène. L’âge est à la fois associé à des modifications physiologiques spécifiques et à la survenue de plusieurs affections dont la fréquence croît avec la durée de vie. L’augmentation de l’impédance caractéristique de l’aorte reflète pour l’essentiel la glycation des protéines de la paroi vasculaire. Elle entraîne une surcharge compensée du ventricule gauche et est associée à une fibrose myocardique responsable de la diminution du remplissage passif du VG. Il est par ailleurs possible qu’il existe une défaillance myocardique due au seul processus du vieillissement.