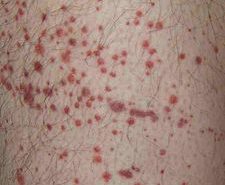

Les fièvres récurrentes héréditaires sont liées à des anomalies de l’immunité innée et font intervenir une cascade très complexe d’acteurs moléculaires réunis sous le concept d’“inflammasome”. Chacun de ces acteurs peut être en cause, au sein d’entités diverses globalement liées à des mutations de 5 gènes précis (MEFV, TNFRAS1, MVK, NLRP3 et NLRP12) et transmises sur un mode autosomique récessif ou dominant. Le dermatologue est souvent en première ligne dans le diagnostic de ces fièvres récurrentes héréditaires où les symptômes cutanéo-muqueux sont pratiquement toujours présents, souvent dominants, voire inauguraux, sous la forme d’éléments cutanés inflammatoires et/ou aphtoïdes sur les muqueuses, associés à un cortège de symptômes extracutanés, notamment douloureux paroxystiques ou plus chroniques.

L’évolution peut être marquée par des complications viscérales parfois graves (amylose rénale) qui peuvent être prévenues par un traitement de fond précoce, ce qui souligne l’intérêt d’un diagnostic rapide dès les premiers accès fébriles, diagnostic où le dermatologue peut jouer un rôle de tout premier plan. Le diagnostic génétique, assuré par des centres de référence, est effectué en fonction de prérequis précis, faisant notamment intervenir l’origine géographique, le contexte familial et la symptomatologie du patient ainsi que divers paramètres biologiques. Le traitement est variable selon les entités : colchicine, AINS, corticoïdes, anti-TNF avec une mention particulière pour les antagonistes de l’IL-1 qui ont révolutionné le traitement de certaines d’entre elles.