Paramètres échographiques à ne pas oublier après un infarctus du myocarde

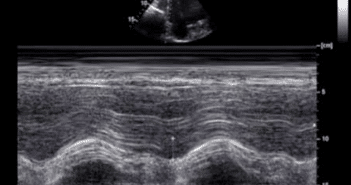

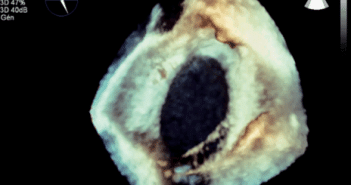

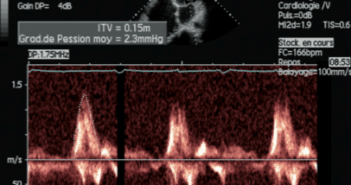

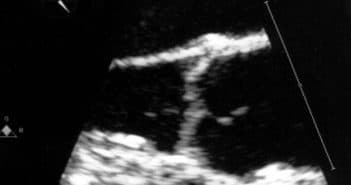

Après un infarctus du myocarde, l’échographie cardiaque doit être systématiquement réalisée le jour de l’admission aux soins intensifs. L’évaluation de la fonction ventriculaire gauche et droite doit être rigoureuse afin de stratifier le pronostic et de planifier la stratégie thérapeutique.

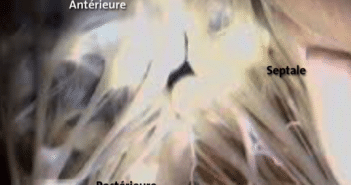

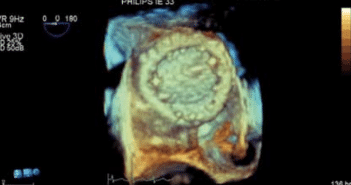

Il est important de rechercher au cours de ce premier examen les complications mécaniques et la présence d’un thrombus dans les segments akinétiques. Il faudra savoir répéter l’échographie en cas d’apparition de souffle ou d’instabilité hémodynamique.