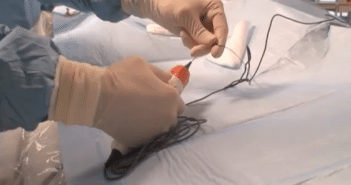

Film : La dénervation rénale dans le traitement des HTA résistantes

L’hypertension artérielle résistante est définie, dans les recommandations internationales et françaises, par l’existence d’une pression artérielle supérieure à 140/90 mmHg résistante à une une trithérapie antihypertensive, dont un diurétique, à doses pleines.

La dénervation rénale est une technique récente de prise en charge de ces patients.