Stratégies de prise en charge et place de la dénervation sympathique rénale par radiofréquence

L’hypertension artérielle dite résistante au traitement est une situation non négligeable dans la population de patients présentant une HTA. La prise en charge de cette situation est importante d’autant plus que le risque cardiovasculaire est fortement majoré et l’atteinte des organes cibles est plus importante.

Face à l’hypertension résistante, la conduite à tenir actuelle consiste à associer les classes d’antihypertenseurs, après avoir éliminé et traité une HTA secondaire ou une mauvaise observance du traitement et des règles hygiéno-diététiques. Mais il faut savoir qu’une proportion de sujets hypertendus continue à présenter une pression artérielle trop élevée malgré la combinaison des divers antihypertenseurs aujourd’hui disponibles.

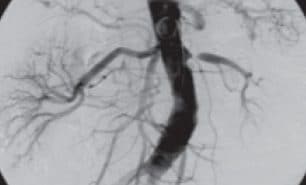

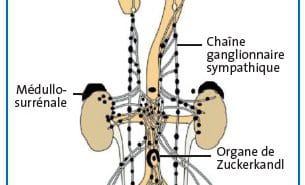

La dénervation sympathique artérielle rénale apparaît prometteuse, mais doit être évaluée plus précisément avant d’être diffusée.