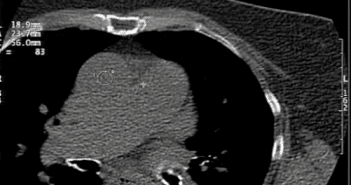

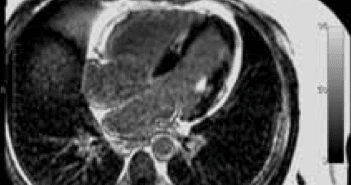

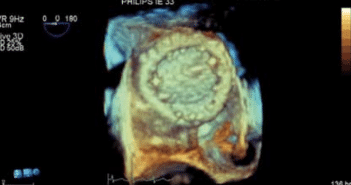

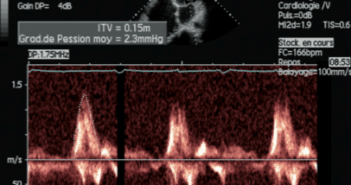

Quand penser à une cardiomyopathie restrictive ?

Diagnostic positif

1. Contexte clinique

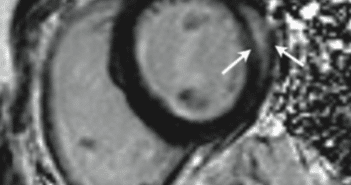

Devant un tableau d’insuffisance cardiaque (IC) inexpliquée souvent globale avec hépatomégalie, voire hépatalgie (en l’absence de valvulopathie sévère, de coronaropathie significative, de cardiomyopathie dilatée…), le clinicien/échocardiographiste devra évoquer le diagnostic de cardiomyopathie restrictive (CMR), d’autant plus facilement qu’à l’échocardiographie la fonction ventriculaire est peu ou pas perturbée et qu’à l’inverse, les oreillettes sont dilatées, témoignant d’une élévation chronique des pressions du massif auriculaire.