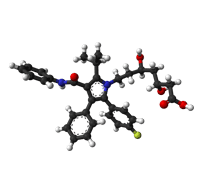

Les modalités de la prévention primaire cardiovasculaire en France sont aujourd’hui marquées par la mise à disposition d’une association fixe de deux molécules appartenant à deux groupes thérapeutiques différents : un antihypertenseur et un hypocholestérolémiant, qui seront ici un antagoniste calcique, l’amlodipine, et une statine, l’atorvastatine. Après un premier article consacré aux preuves en prévention primaire accumulées par l’amlodipine au cours de son évaluation dans l’hypertension artérielle, le deuxième article de cette série concerne l’atorvastatine. Dans cette revue ne seront pris en compte que les essais thérapeutiques ayant évalué l’atorvastatine en prévention primaire des événements cardiovasculaires, donc les études CARDS et ASCOT LLA. Il est à noter que l’atorvastatine a aussi été évaluée dans plusieurs essais de prévention secondaire de la maladie coronaire (études MIRACL, PROVE IT, TNT et IDEAL) et dans un essai de prévention secondaire de l’accident vasculaire cérébral (étude SPARCL).