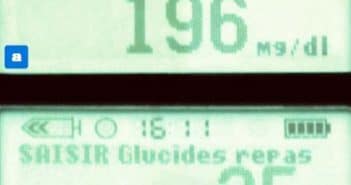

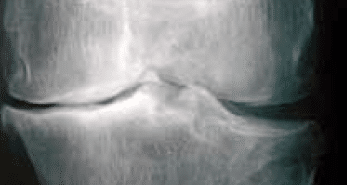

Le genou est l’une des localisations les plus fréquentes de l’arthrose. L’incidence de la gonarthrose augmente avec le surpoids qui en est un des facteurs de risque essentiel. Enfin, le diabète de type 2 est lui-même une possible conséquence de l’obésité.

Lorsque l’on sait que l’obésité devient un véritable fléau dans les pays riches, puisque l’on parle d’épidémie, le patient obèse et diabétique souffrant d’une gonarthrose, supposé être dans une situation a priori exceptionnelle, est malheureusement loin de l’être. Pourtant, après un bilan cardiovasculaire, des conseils diététiques, il reste encore de l’espoir pour préserver ses genoux, mais surtout sa santé, voire faire disparaître l’obésité et même le diabète de type 2 : c’est l’activité physique, mais qui ne se conçoit que sous contrôle d’une équipe bien entraînée à de telles prises en charge. Le type d’exercice physique, son intensité et sa fréquence doivent être personnalisés.