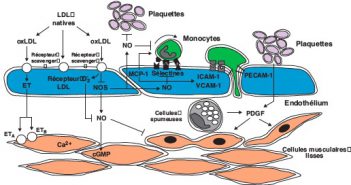

Le diabétique : un patient à haut risque cardiovasculaire et rénal

Nous sommes confrontés à une épidémie d’obésité. Cette épidémie frappe les pays émergents comme les pays développés. Aux Etats-Unis, plus d’un adulte sur deux (56 %) est en surpoids et 25 % sont obèses. La France compte, quant à elle, un tiers d’adultes en surpoids et 10 % d’obèses. La conséquence prévisible de ce développement de l’obésité est le diabète. Aux Etats-Unis, la prévalence du diabète dans la population générale a crû de 50 % en 10 ans, passant de 4,9 % à 7,3 % des adultes. En France, la prévalence du diabète est actuellement estimée à 3 % avec un doublement attendu d’ici 2020.