Le glaucome et la surface oculaire, un mariage difficile

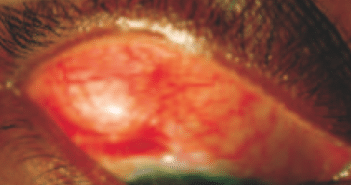

Les traitements du glaucome et de l’hypertonie oculaire (HTO) sont associés à de nombreuses modifications de la surface oculaire. Réciproquement, la surface oculaire influe très largement sur l’efficacité des traitements du glaucome, qu’ils soient médicaux avec les problèmes associés de la tolérance et de l’observance, ou chirurgicaux avec les échecs de la chirurgie du glaucome par fibrose conjonctivale.

La prise en charge des patients atteints de glaucome ou d’HTO nécessite une évaluation régulière de la surface oculaire. En cas d’atteinte de celle-ci, une adaptation des traitements antiglaucomateux est souvent nécessaire et doit s’associer à un traitement spécifique de la surface oculaire.