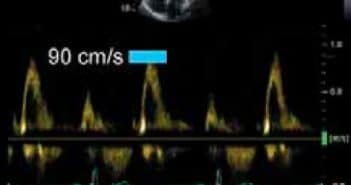

Mesure pratique du rapport E/Ea dans le diagnostic d’IC à FEVG préservée

L’insuffisance cardiaque avec fonction systolique ventriculaire gauche préservée (ICFSP), c’est-à-dire avec fraction d’éjection ventriculaire gauche (VG) > 50 %, est un syndrome épidémique croissant dans les pays développés, caractérisé par une morbidité et une mortalité importantes. Un diagnostic rapide et précis est donc essentiel pour optimiser la prise en charge thérapeutique. L’échocardiographie Doppler transthoracique est le seul examen recommandé par l’ESC et l’ACC/AHA afin de mettre en évidence une élévation de la pression capillaire pulmonaire, au repos et éventuellement à l’exercice.