Les anticoagulants oraux directs dans la maladie coronaire

Le traitement antiplaquettaire joue un rôle essentiel dans la prévention des récurrences des événements cardiovasculaires dans la maladie coronaire stable et instable. Les anticoagulants oraux directs (AOD) ont été testés en plus de la bithérapie antiplaquettaire dans le syndrome coronarien aigu avec une certaine efficacité pour une faible dose de rivaroxaban mais un excès d’hémorragie et une place difficile à trouver en pratique.

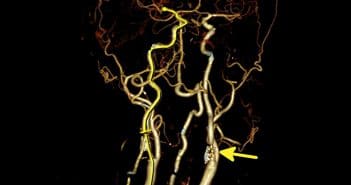

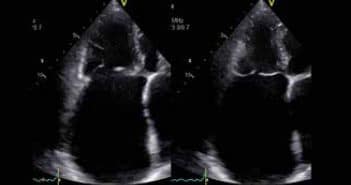

Dans l’angioplastie du patient anticoagulé au long cours, la bithérapie associant AOD (rivaroxaban, dabigatran) et clopidogrel réduit les hémorragies sans excès d’événements ischémiques en comparaison à une triple thérapie associant AVK, clopidogrel et aspirine.

Enfin, le rivaroxaban à faible dose a récemment montré son efficacité dans la maladie coronaire et artérielle périphérique stable. Cette stratégie semble intéressante chez les patients à haut risque évolutif mais leur place exacte dans l’arsenal de la prévention secondaire reste à définir.