Folates, oméga-3 et prévention secondaire cardiovasculaire

Principal levier d’amélioration complémentaire du pronostic cardiovasculaire, les mesures diététiques ont un impact variable selon l’âge, le métabolisme, l’apport alimentaire et le terrain génétique de chaque patient, rendant difficile et aléatoire la mise en évidence d’une efficacité en termes de morbi-mortalité cardiovasculaire.

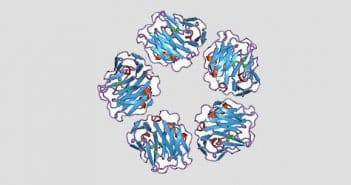

Les vitamines du groupe B, par leur impact sur le métabolisme de l’homocystéine, et les acides gras polyinsaturés riches en oméga-3, par leur efficacité potentielle antiagrégante, antiarythmique ainsi que par leur action sur les paramètres lipidiques, sont parmi les facteurs nutritionnels les plus susceptibles d’agir en tant que protecteurs neuro- et cardiovasculaires.

Les études d’intervention menées en prévention secondaire n’ont cependant pas mis en évidence le bénéfice escompté, en sus du traitement médicamenteux optimal.