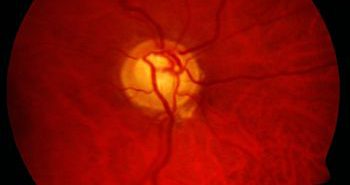

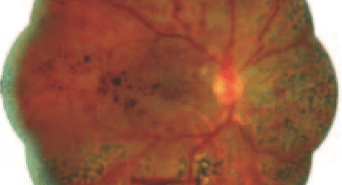

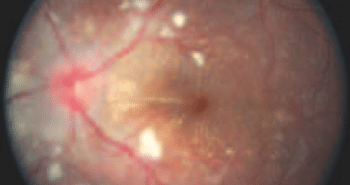

Le syndrome d’apnées du sommeil (SAS) est une pathologie fréquente mais très souvent méconnue. Il est fortement associé à des complications principalement cardiovasculaires ayant une influence sur la morbidité et la mortalité générale. En ophtalmologie, des études récentes ont retrouvé un lien fort avec la prévalence des occlusions veineuses rétiniennes (OVR). Le SAS n’est sans doute pas un facteur de risque indépendant des OVR car il est fortement lié au terrain cardiovasculaire et au surpoids, tout deux reconnus comme facteurs de risque d’OVR ; cependant, il peut probablement jouer le rôle de facteur déclenchant supplémentaire, pouvant expliquer la survenue matinale des symptômes, observée dans la majorité des OVR.

On ne sait pas encore si la prise en charge d’un syndrome d’apnées du sommeil peut améliorer l’évolution de l’occlusion veineuse et si elle peut permettre de prévenir une récidive homo- ou controlatérale. Cependant, dans la pratique clinique quotidienne, en raison des pathologies graves associées au SAS, il semble indispensable de rechercher par l’interrogatoire les signes orientant vers ce diagnostic chez tout patient présentant une OVR, et de demander un enregistrement du sommeil s’il existe des signes évocateurs, comme un ronflement, une somnolence diurne et/ou une hypertension artérielle.