Lupus cutané : actualités

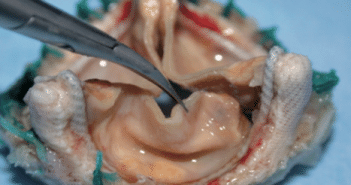

Seuls quelques éléments cliniques et thérapeutiques des formes de lupus à expression cutanée prédominante : lupus chronique et lupus subaigu, seront abordés dans ce chapitre.

Seuls quelques éléments cliniques et thérapeutiques des formes de lupus à expression cutanée prédominante : lupus chronique et lupus subaigu, seront abordés dans ce chapitre.

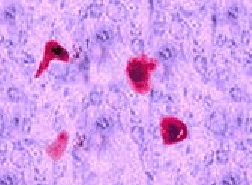

Les anticorps antinucléaires (AAN) constituent un groupe hétérogène d’anticorps réagissant avec divers complexes de la cellule : noyau, cytoplasme et membranes. Leur recherche a un intérêt majeur dans le diagnostic du lupus systémique (LES).

L’aspirine et/ou le clopidogrel doi(ven)t être proposé(s) en prévention secondaire des maladies cardiovasculaires, c’est-à-dire chez les patients ayant eu un événement cardiovasculaire aigu et/ou une angioplastie coronaire avec ou sans stent.

En dehors de la prévention cardiovasculaire secondaire, le rapport bénéfice-risque de l’aspirine n’est pas suffisamment clarifié pour permettre son utilisation, y compris chez les diabétiques.

Des études sont en cours pour évaluer contre placebo le bénéfice de l’aspirine en prévention primaire chez les diabétiques (études ASCEND et ACCEPT-D). Dans l’attente de leurs résultats, le bénéfice clinique net d’un antiagrégant plaquettaire en prévention primaire, y compris chez les diabétiques, est à considérer comme non connu et non validé.

L’hypertonie oculaire liée à l’administration de corticoïdes est relativement fréquente. Des facteurs de risque ont été identifiés : antécédents personnels de glaucome, âges extrêmes (enfants et sujets plus âgés), diabète de type 1, connectivites et myopie forte.

Heureusement, dans la plupart des cas, l’arrêt des corticoïdes permet à la PIO de retrouver sa valeur initiale. Cependant, et souvent chez des patients prédisposés, cet accident peut démasquer une situation instable et déboucher sur la prescription d’un traitement hypotonisant au long cours. Dans le cas d’HTO plus importante et non contrôlée sous traitement médical, une chirurgie filtrante peut être nécessaire.

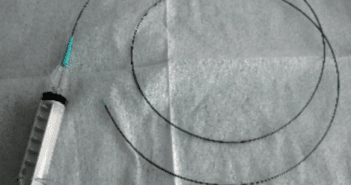

Le choix de la prothèse valvulaire, mécanique ou biologique, reste difficile, notamment chez le jeune adulte. L’idée que les prothèses mécaniques assurent une plus grande longévité aux patients n’est pas confirmée par les quelques grandes études rétrospectives publiées au cours des dernières années : la durée de vie des opérés est identique quand une prothèse mécanique ou une prothèse biologique a été implantée il y a plus de vingt ans.

La différence essentielle entre les deux groupes de patients réside dans le type des complications liées à la valve : accident thrombo-embolique en cas de prothèse mécanique, souvent brutal et mortel, dysfonction valvulaire primaire en cas de bioprothèse, volontiers progressive et accessible à une réintervention.

Les progrès considérables dont ont bénéficié les bioprothèses, qui ont permis de doubler leur durée de bon fonctionnement, font qu’aujourd’hui le choix d’une bioprothèse chez un adulte jeune, aspirant à une bonne qualité de vie, paraît raisonnable, d’autant plus raisonnable qu’une éventuelle dysfonction devient accessible à un traitement non chirurgical.

Les maladies systémiques et les vascularites constituent un groupe de maladies large associant les connectivites, les vascularites nécrosantes, les artérites inflammatoires mais aussi les maladies auto-inflammatoires et les maladies de surcharge comme l’amylose. Les articles sélectionnés dans cette revue de la littérature internationale entre juillet 2010 et juillet 2011 concernent des points qui intéresseront la pratique quotidienne dans les domaines suivants : lupus systémique, syndrome de Sjögren primitif, vascularites systémiques, myopathies inflammatoires, maladies auto-inflammatoires et sclérodermie systémique.

Chaque année en rédigeant ce qui est devenu un rendez-vous incontournable de Réalités Pédiatriques, je m’interroge sur la qualité de ma sélection de sujets. En effet, ces choix sont guidés par mes sujets d’intérêt personnels, ou au contraire par le caractère exotique de certains papiers qui en font le charme. En survolant rétrospectivement la littérature qu’on a lue ou aperçue prospectivement, on peut avoir l’impression qu’il ne s’est presque rien passé de notable en 2011 en cardiologie congénitale et pédiatrique. Cela est bien sûr totalement faux.

Toutes ces dernières études réalisées en particulier sur l’automesure confirment l’intérêt de ces deux techniques dans la prise en charge des patients hypertendus.

Il apparaît que l’automesure devient la technique de choix aussi bien dans le diagnostic avant la décision de traitement mais aussi dans le suivi des patients grâce à sa disponibilité, son faible coût, sa meilleure acceptation, en particulier au long cours dans le suivi, mais aussi en favorisant l’éducation thérapeutique et donc l’observance et le contrôle tensionnel.

L’American Heart Association et l’American Society of Hypertension ont récemment recommandé le remboursement de cette technique (achat et apprentissage).

La mortalité liée à l’infarctus du myocarde avec sus-décalage du segment ST a considérablement diminué durant les 20 dernières années. Cela a été rendu possible grâce à la généralisation des techniques de reperfusion, et en particulier de l’angioplastie primaire. L’optimisation des thérapeutiques pharmacologiques antithrombotiques adjuvantes à l’angioplastie primaire a également joué un rôle considérable en diminuant les événements ischémiques.

Malgré un arsenal thérapeutique déjà important, de nouvelles molécules antithrombiques ont récemment montré un bénéfice en termes de mortalité, cette fois en diminuant les complications hémorragiques ou en diminuant les événements thrombotiques sans surrisque hémorragique par rapport au traitement de référence.

Les résultats de l’étude ARISTOTLE ont montré qu’un nouvel anticoagulant, l’apixaban, est supérieur aux anti-vitamine K (AVK) pour réduire le risque d’accidents vasculaires cérébraux (AVC) et d’embolies systémiques, d’hémorragies majeures et même de décès dans la prise en charge de patients ayant une fibrillation atriale (FA).