Elévation du point J dans les dérivations inférolatérales: un nouveau marqueur de mort subite

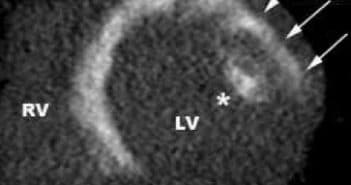

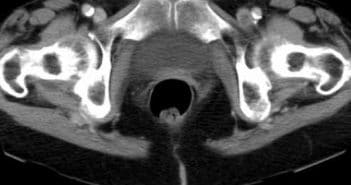

La repolarisation précoce se définit par une jonction QRS-segment ST prématuré donnant un empâtement ou crochetage de la fin du QRS. Une élévation de cette jonction (point J) est retrouvée chez 3 à 5 % des sujets normaux dans les dérivations inférieures ou latérales. Nous avons analysé une population de 206 patients ressuscités d’une fibrillation ventriculaire (FV) idiopathique, confirmée par une coronarographie, un examen IRM du ventricule droit et des tests pharmacologiques excluant un syndrome de Brugada ou une arythmie catécholergique. Une élévation du point J est retrouvée chez près d’un tiers de ces morts subites (31 %). Les sujets âgés en moyenne de 35 ans étaient le plus souvent des hommes avec une histoire de syncope ou d’arrêt cardiaque au cours du sommeil ou au repos. Le lien entre l’anomalie ECG et la mort subite a été démontré par deux éléments complémentaires: une accentuation de l’anomalie ECG précédant l’événement rythmique et régressant ensuite; les extrasystoles initiant la fibrillation ventriculaire proviennent de sites concordant avec la localisation ECG de l’anomalie. Au total, près d’un tiers des morts subites inexpliquées apparaissent liées à une anomalie de l’ECG considérée jusque-là comme anodine.