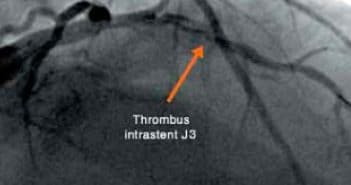

L’équilibration glycémique permet de réduire les complications microvasculaires des populations de patients diabétiques. A l’inverse, l’intérêt du contrôle glycémique strict comme facteur de protection cardiovasculaire dans le diabète de type 2 est encore débattu. Cela tient d’abord au fait que le diabète de type 2 est une pathologie très complexe caractérisée par la grande fréquence des facteurs de risque cardiovasculaire associés qui participent également au déterminisme des événements cardiovasculaires. D’autre part, les essais cliniques de grande envergure posant spécifiquement la question de l’équilibre glycémique comme facteur de réduction du risque cardiovasculaire n’ont débuté que récemment. Or il s’avère que ces essais, qu’ils soient en prévention primaire (étude UGDP, étude des Vétérans, étude UKPDS) ou secondaire (études DIGAMI-1 et 2, étude PROactive, étude ACCORD), n’ont pas permis de donner une réponse définitive à cette interrogation importante. Ainsi, si le contrôle glycémique se justifie toujours pour la prévention microvasculaire, il nous faut attendre les résultats des essais en cours (dont le bras glycémique de l’étude ADVANCE courant 2008) pour espérer avoir une réponse claire sur glycémie et risque cardiovasculaire et éventuellement changer nos pratiques. En attendant, le contrôle agressif des facteurs de risque cardiovasculaires des populations diabétiques est plus que jamais d’actualité.