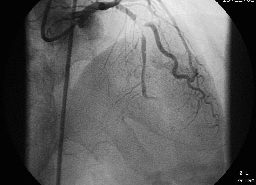

Anémie chronique et syndromes coronaires aigus

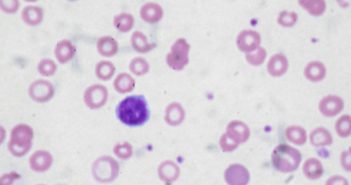

Le taux d’hémoglobine et/ou d’hématocrite à l’admission d’un patient présentant un syndrome coronarien aigu (SCA) doit faire partie des paramètres biologiques à prendre en compte tant sur le plan du pronostic que sur celui de la stratégie thérapeutique à mettre en oeuvre. Une anémie est définie par un taux d’hémoglobine égal ou inférieur à 13 g/dL chez l’homme et à 12 g/dL chez la femme. Les patients initialement anémiques sont plus souvent de sexe féminin, diabétiques et âgés. Il ont très souvent une fonction rénale perturbée. De nombreuses études démontrent que les patients anémiques ont une survie à court et moyen termes significativement inférieure aux autres. A l’exception des anémies très sévères, la transfusion systématique n’a pas apporté, au contraire, de bénéfice et ne doit être que le fruit d’une décision cas par cas. Cet article, pour des raisons de clarté, n’abordera pas les conséquences hémorragiques des traitements antithrombotiques indispensables dans les SCA, mais il est évident qu’une anémie initiale doit être considérée dans le cadre du choix de tels traitements, y compris dans l’indication de revascularisation.