Exploration des syncopes: comment organiser le bilan?

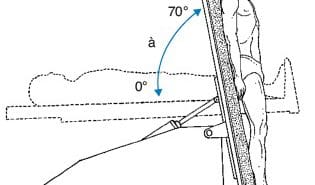

Les syncopes sont fréquentes et répondent à des étiologies nombreuses et variées rendant leur diagnostic souvent difficile. Ces dernières années, leur prise en charge a connu de grands progrès, notamment grâce au développement du test d’inclinaison, du monitorage électrocardiographique continu et à la publication de recommandations des Sociétés savantes. En présence d’une cardiopathie, la survenue d’une syncope est associée à une incidence accrue d’arythmies et de mortalité. En cas de dysfonction ventriculaire sévère, les patients doivent être considérés comme des candidats à l’implantation d’un défibrillateur. Ainsi, la place de l’exploration électrophysiologique dans le bilan des syncopes tend à diminuer, réservée aux cardiopathies avec fonction systolique peu ou pas altérée. En l’absence de cardiopathie, les investigations doivent s’orienter vers la recherche d’une origine neurocardiogénique ou de bradycardie intermittente. Chez ces patients, le test d’inclinaison et le holter implantable apparaissent comme les examens de choix.