Indications et apports de l’échocardiographie chez l’hypertendu

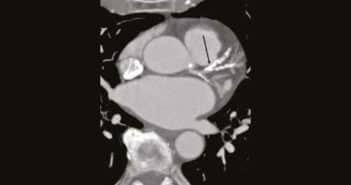

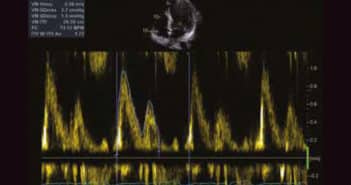

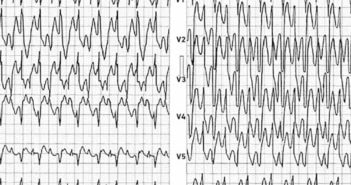

L’évaluation échocardiographique des patients hypertendus se décline en 4 points cardinaux : le dépistage de l’hypertrophie ventriculaire gauche, l’analyse des fonctions systoliques et diastoliques du ventricule gauche et enfin l’analyse de l’aorte. L’échocardiographie permet de diagnostiquer de manière sensible une cardiopathie hypertensive et d’identifier les éléments de sa sévérité qui vont guider la thérapeutique. L’échocardiographie est également un examen de choix pour dépister les éventuels diagnostics différentiels de l’hypertrophie ventriculaire gauche de l’hypertendu.