Les unités de syncope : organisation, matériel, résultats et économies

La stratégie d’évaluation des syncopes a connu des évolutions décisives ces dernières années, notamment grâce à la publication de recommandations. Néanmoins, l’application de ces recommandations est rendue difficile par le caractère multidisciplinaire nécessaire à l’approche de ce symptôme et par l’absence de réseaux de soins préétablis.

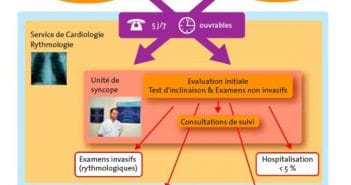

C’est dans ce contexte que des unités spécialisées dans le diagnostic des syncopes, les “unités de syncope”, voient le jour actuellement. Ce sont des centres d’expertise assurant un accueil rapide et ambulatoire des patients, appliquant les recommandations en cours et offrant un accès privilégié aux techniques et spécialistes nécessaires.

Plusieurs modèles ont été proposés. Ils ont tous montré leur efficacité en termes de réduction des coûts, principalement par réduction du nombre d’hospitalisations, du délai d’attente avant examens complémentaires, et par l’expertise qui y est déployée, gage d’une prise en charge plus efficiente.