Calciphylaxie cutanée : une urgence diagnostique et thérapeutique

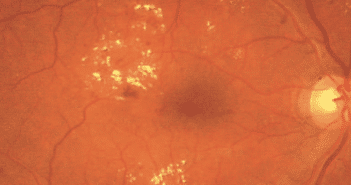

La calciphylaxie ou artériolopathie urémique et calcifiante est une pathologie rare, touchant principalement les patients dialysés ou insuffisants rénaux et mettant en jeu le pronostic vital. La clinique est caractérisée par la survenue rapide de plaques cutanées infiltrées, inflammatoires, violacées et livédoïdes, aboutissant à des ulcérations creusantes et nécrotiques, entourées d’un livedo purpurique, siégeant sur le tronc, dans les zones adipeuses, ou les membres.

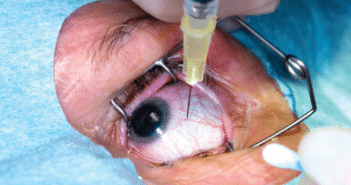

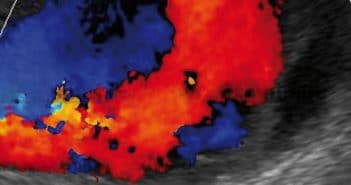

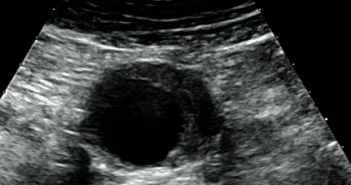

L’histologie cutanée retrouve des calcifications de la média des artérioles dermiques profondes et hypodermiques, une hyperplasie intimale et une panniculite nécrotique. Des images de thrombose et des calcifications extravasculaires sont également rapportées. Le traitement associe plusieurs stratégies simultanées visant à diminuer le produit phosphocalcique, dissocier et éliminer les dépôts calciques, déterger les nécroses et éviter les complications septiques potentiellement fatales.