Quand et pourquoi n’est-il pas utile de rechercher une thrombophilie constitutionnelle chez un patient qui a eu un épisode de TVP/EP ?

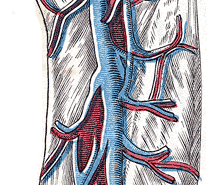

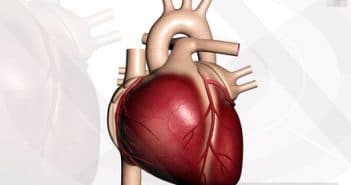

L’objectif principal de la recherche de thrombophilies biologiques favorisant la maladie thrombo-embolique veineuse (MTEV) est de diminuer le risque de récidive en aidant à déterminer une durée optimale de traitement anticoagulant. Alors que le risque d’un premier épisode de MTEV attribuable aux thrombophilies biologiques est bien établi, seules certaines thrombophilies semblent constituer des facteurs de risque indépendants de récidive de MTEV. De plus, de nombreuses études soulignent que le risque de récidive conféré par les thrombophilies biologiques semble modéré comparé à certains critères cliniques comme le caractère idiopathique d’une MTEV. Il est donc essentiel de connaître les limites de ces recherches et de les intégrer dans une approche clinique approfondie et systématisée.

En tout état de cause, la gestion du traitement anticoagulant après un premier épisode pourra être aidée par des paramètres clinico-biologiques pertinents, les recommandations actuelles et la participation à des réunions de concertation pluridisciplinaire.