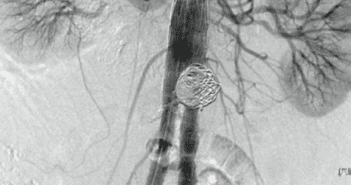

L’objectif du dépistage ou du diagnostic précoce d’un anévrysme de l’aorte abdominale (AAA) est de diminuer la mortalité liée à l’anévrysme et la mortalité globale grâce à une prise en charge spécifique, en particulier le contrôle des facteurs de risque, la surveillance de la croissance de l’anévrysme et la cure préventive de l’anévrysme.

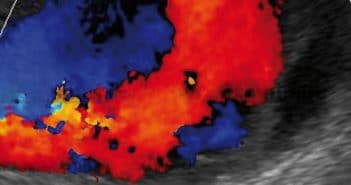

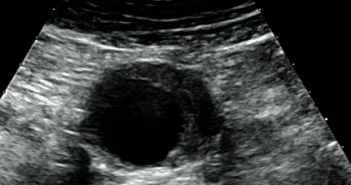

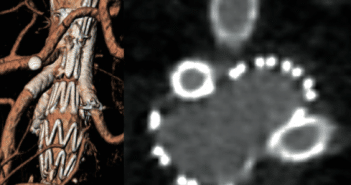

L’échographie de l’aorte abdominale est l’examen clé du diagnostic et du suivi de l’AAA.

En population générale, compte tenu des données épidémiologiques récentes, l’âge seuil pour proposer ce dépistage reste débattu : la limite de 65 ans est la plus communément utilisée, mais pourra être révisée. La restriction à l’homme tabagique est proposée. Les recommandations concernant les femmes ne pourront se consolider qu’avec une meilleure connaissance de la prévalence des AAA dans la population féminine.

En l’absence de dépistage en France, l’optimisation du diagnostic précoce est indispensable. La pratique d’une échographie de l’aorte abdominale doit être proposée aux patients (hommes et femmes) atteints d’une localisation de la maladie athéroscléreuse (coronaropathie, artériopathie périphérique, atteinte cérébrovasculaire). Toute exploration des artères digestives ou des artères rénales doit mentionner le diamètre de l’aorte abdominale. En présence d’ATCD familiaux, un AAA doit être recherché chez les hommes et femmes de plus de 50 ans.