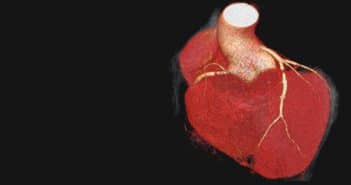

Editorial : Scanner cardiaque: Histoire d’un adolescent surdoué

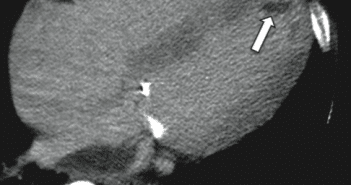

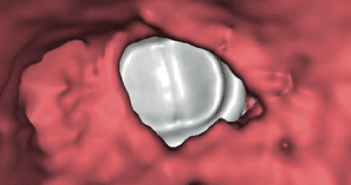

L’imagerie cardiaque par scanner est, sans nul doute, la modalité d’imagerie cardiovasculaire qui a connu l’essor technologique le plus rapide au cours des deux dernières décennies. En effet, en moins de 15 ans, cette technique est passée d’une modalité assez confidentielle, permettant de réaliser un score calcique, à une technique extrêmement rapide et performante autorisant une acquisition du volume cardiaque dans son intégralité, avec une grande rapidité et une très bonne résolution spatiale.