Contribution des tests d’agrégabilité plaquettaire : mythes et réalités

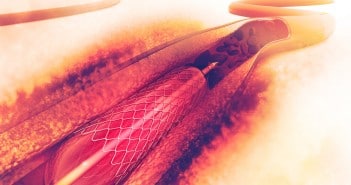

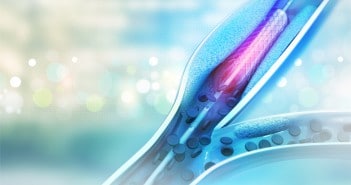

Il est bien démontré qu’une bithérapie associant l’aspirine et un inhibiteur du P2Y12 diminue le nombre d’événements cardiovasculaires après angioplastie [1], parmi lesquels la thrombose de stent. Cette thrombose aiguë de stent reste un événement rare mais grave, dont la cause peut être mécanique, liée à un défaut d’inhibition plaquettaire entraînant une réactivité plaquettaire trop importante chez un patient donné.

La réalisation des tests de la fonction plaquettaire reste dans cette indication un outil indispensable pour comprendre le mécanisme de cette complication et permettre de répondre à la question essentielle : “Le traitement que je prescris a-t-il été pris et est-il suffisant pour protéger mon patient d’une récidive d’événement thrombotique ?”

En revanche, le monitoring de l’inhibition plaquettaire par ces mêmes tests, qui semblait une approche séduisante et personnalisée, n’est actuellement pas recommandé du fait de l’absence de bénéfice prouvé de la réduction des événements cardiovasculaires majeurs dans les grands essais randomisés [2].