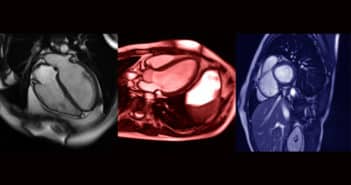

La différenciation entre hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) adaptative de l’athlète et cardiomyopathie hypertrophique (CMH) est une problématique récurrente qui n’est pas toujours simple en pratique. En effet, il est important d’avoir pour cela une approche globale et multiparamétrique s’appuyant à la fois sur l’anamnèse, l’interrogatoire, l’examen clinique, l’électrocardiogramme (ECG), l’imagerie multimodale, le suivi, et qui peut être étayée dans certains cas par une analyse génétique afin de mettre en balance les deux hypothèses. L’échocardiographie et l’IRM cardiaque réalisées et interprétées par des praticiens experts y occupent une place importante et complémentaire surtout en cas d’incertitude diagnostique.

La différenciation chez un sujet très sportif entre une HVG adaptative et l’éventualité d’une cardiomyopathie, notamment hypertrophique, qui pourrait avoir un impact décisif sur sa carrière sportive en compétition, est récurrente et pas toujours simple [1]. Cette expertise a évidemment des conséquences majeures pour le sportif lui-même et sa famille en cas de cardiomyopathie héréditaire. Pour l’évaluer, il faut évidemment tenir compte du type de sport et du nombre d’heures de pratique (> 10 heures par semaine pour considérer le sportif comme un athlète) mais aussi de l’origine ethnique, des antécédents familiaux. Une approche multiparamétrique et en imagerie multimodale est tout simplement indispensable [2].