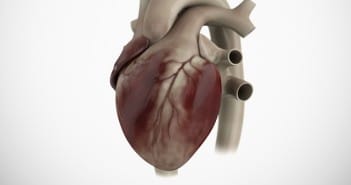

Les maladies cardiovasculaires représentent la première cause de mortalité dans le monde. Le risque cardiovasculaire résiduel – qui se définit par le risque d’événements cardiovasculaires persistant malgré des objectifs thérapeutiques atteints en ce qui concerne le LDL-cholestérol (LDL-c), la pression artérielle et l’équilibre glycémique – est souvent associé à la dyslipidémie athérogène (DA). Cette DA, qui est principalement caractérisée par une hypertriglycéridémie à jeun et en postprandial (hyperlipidémie postprandiale), une baisse du HDL-c, une augmentation de la quantité de LDL petites et denses, est fréquemment retrouvée chez les sujets ayant un profil d’insulinorésistance, comme les patients diabétiques de type 2, les sujets présentant un surpoids, une obésité ou un syndrome métabolique.

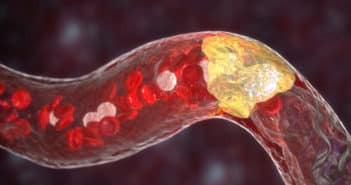

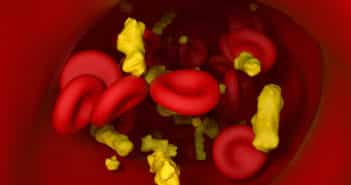

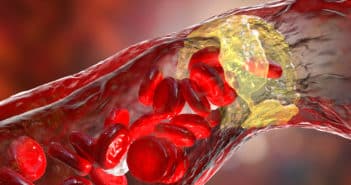

De nombreuses données épidémiologiques, génétiques et biologiques montrent que l’élévation des lipoprotéines riches en triglycérides reflétée par le dosage sanguin des triglycérides et/ou la mesure du remnant-cholestérol (remnant-c = cholestérol total – LDL-c – HDL-c) représente un facteur de risque causal d’athérosclérose par des mécanismes directs et indirects. Les données des essais cliniques sont moins convaincantes mais des études récentes devraient influer sur les recommandations actuelles.