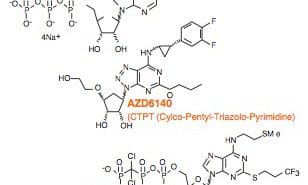

L’histoire des inhibiteurs du récepteur P2Y12 se conjugue avec celle des stents endocoronaires. C’est en effet grâce à la première génération des thiénopyridines, la ticlopidine, que le stent a pu se développer en permettant de s’affranchir de la complication redoutable qu’était la thrombose aiguë. La deuxième génération des thiénopyridines, avec le clopidogrel, a permis de démontrer le rôle pivot de cette classe thérapeutique en association avec l’aspirine dans la prise en charge des syndromes coronaires aigus. Le prasugrel, troisième génération de la même classe, arrive. Les contours de l’AMM européenne viennent d’être définis et il s’agira de la prévention des événements athérothrombotiques chez les patients ayant un syndrome coronaire aigu traités par angioplastie. Le prasugrel ouvre une nouvelle ère thérapeutique où prévaut l’hypothèse qu’une inhibition plus forte du récepteur P2Y12 est associée à un rapport bénéfice/risque favorable par rapport au clopidogrel, traitement de référence. Cet article dresse le plan de développement du prasugrel, de ses compétiteurs, les inhibiteurs réversibles du récepteur P2Y12, mais aussi des récents aspects pharmacogénomiques associés à cette classe thérapeutique.