Malgré son caractère volontiers schématique, caricatural, voire provocateur, un essai comparatif des différentes modalités des tests d’effort nous a paru utile à plusieurs points de vue :

– les cinq méthodes utilisables arrivent quasiment à maturité, avec une large avance pour l’épreuve d’effort standard et encore quelques zones d’ombre pour l’échographie d’effort, notamment en matière de valvulopathies,

– les tutelles et/ou responsables administratifs incitent de plus en plus le cardiologue clinicien à privilégier le meilleur rapport “coût-efficacité” dans le choix des différentes méthodes d’explorations, dans une démarche diagnostique de “bon père de famille”, évitant notamment les doublons et les examens non consensuels,

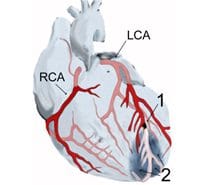

– la tendance générale à la rapidité du diagnostic et de la sanction thérapeutique, y compris chirurgicale, ne permet pas toujours de présenter au patient un arbre décisionnel du type binaire : symptomatique ou non, si oui tel examen, sinon tel autre, etc. L’exemple caricatural est celui de l’insuffisance coronaire qui peut comporter de nombreuses étapes après la douleur thoracique initiale : consultation du généraliste, puis du cardiologue, ECG de repos, puis éventuellement d’effort, parfois suivi d’une scintigraphie, voire d’une coronarographie si le doute persiste…