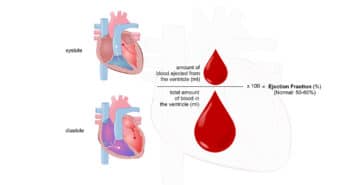

Les comorbidités jouent un rôle majeur au cours de l’insuffisance cardiaque à fraction d’éjection préservée qui est une pathologie du sujet âgé. Constituant un comorbidome, elles participent à sa physiopathologie, générant un état inflammatoire chronique et un stress oxydatif. De même, elles aggravent les symptômes et l’intolérance à l’effort, dégradent la qualité de vie, favorisent les réhospitalisations, grèvent le pronostic et rendent difficile son traitement.

Quatre comorbidités extracardiaques sont particulièrement fréquentes au cours de l’IC-FEP, souvent associées, comme le soulignent les caractéristiques cliniques des patients inclus dans l’essai PARAGON-HF où 43 % des sujets sont diabétiques, 47 % sont porteurs d’une insuffisance rénale et 14 % d’une bronchopneumopathie chronique obstructive. Quant à l’anémie, sa prévalence varie de 15 à 35 % associée à une carence martiale, sa principale étiologie chez plus de 50 % des patients, carence en fer retrouvée également chez 32 à 46 % des insuffisants cardiaques non anémiés. La majoration du risque de développer une forme sévère d’infection au virus Covid-19 en cas d’insuffisance cardiaque chronique, d’hypertension artérielle, d’obésité, de diabète de type 2, d’insuffisance rénale, de pathologie pulmonaire préexistante et d’un âge avancé, souligne l’importance pronostique de ce comorbidome spécifique de l’IC-FEP.